|

闲来翻旧史,一说到洛阳,总绕不开两个“贵”字。

一个是汉灵帝时的“洛阳驴贵”,一个是西晋左思时的“洛阳纸贵”。这两“贵”隔着百余年的光阴,如今读来却像一碗温茶里的两片叶子,一片沉底,带些苦涩;一片浮面,飘着清香。说起来,它们更像两味儿药,只不过一味是穿肠的“毒药”,一味是养人的“良药”。

东汉末年的洛阳城,日子早没了以前的安宁。汉灵帝刘宏本不是什么根正苗红的继位者,是宦官们从皇室远支里挑出来的木偶。朝堂上的事,他说了不算,索性就不去想了。偏偏这人好玩,某天见了驴子,倒觉得比那些只会念叨“社稷安危”的大臣有趣多了。驴子能拉车狂奔,不会在耳边聒噪,毛色油亮,看着也讨喜。

于是,皇宫里便养起了驴。皇帝兴致来了,亲自驾着驴车在御花园里兜圈子,车轱辘轧过石板路,咕噜咕噜响,他倒像个市井里的纨绔子弟,笑得没个正形。这事儿传到宫外,洛阳的王公贵族哪有不跟风的?先前骑宝马良驹的,隔天就把马厩腾出来养驴,出门必驾驴车,仿佛谁家的驴更肥、更精神,谁家就更有脸面。

驴价就这么涨起来了,到后来竟比保家卫国的战马还贵。这驴贵的“毒药”,就这么悄无声息地渗进了王朝的肌理。城郭里走一遭,满耳朵都是驴叫,“呃啊——呃啊——”,此起彼伏,倒像是在给这个王朝唱挽歌。

灵帝还不满足,又想出新花样,把大臣的朝服扒下来套在狗身上,让狗戴着官帽,摇着尾巴从金銮殿上走过。满朝文武站在底下,有的憋红了脸不敢作声,有的还得陪着笑,心里头那点体面,早被这荒唐事碾得稀碎。

更荒唐的是,宦官们见皇帝不管事,竟把官职拿出来卖。曹操的父亲曹嵩,一出手就是一亿钱,买了个太尉的名分,成了三公之首。这官来得如此“便宜”,上任后哪有不盘剥百姓的?灵帝看着国库的银子多了,还以为自己有经济头脑,却不知那些银子里,浸的全是老百姓的苦水。这“毒药”越喝越烈,早把王朝的根基蛀空了。后来,黄巾起义的烽火烧起来,人人都说那是压垮王朝的最后一根稻草,可早在驴价飞涨的日子里,已埋下这个王朝最后的结局。

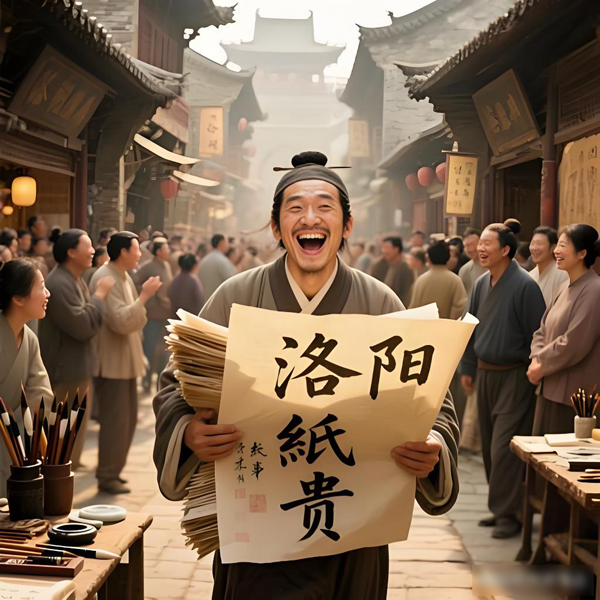

再后来,到了西晋,洛阳城又出了桩新鲜事——“洛阳纸贵”。这“纸贵”,便是那味能滋养世道的“良药”。这事儿跟一个叫左思的人有关。左思长得不怎么样,说话也笨嘴拙舌,可写文章却有股犟劲。他要写《三都赋》,便闭门谢客,案头堆的全是典籍,连家里的厕所里都摆着笔砚,生怕哪天突然想出个好句子,转头就忘了。就这么熬了十年,《三都赋》写出来了。

文章一问世,洛阳城里的豪门子弟先动了心,争着传抄,普通文人也跟着凑热闹,你要一张,我要一沓,城里的纸张一下子就不够用了,价格也跟着往上涨。这涨价的纸,跟灵帝时涨价的驴可不一样。纸里浸的是对才情的敬重,是对好文章的稀罕,是一个时代还能辨得出“真金”的体面。这“良药”入口,连空气都变得不一样了——走在那时的洛阳街头,听着人们谈论《三都赋》的声音,连风里都带着文化的气息。

如今,再回头看这两桩旧事,心里总有些感慨。灵帝的驴贵,是“毒药”,贵得荒唐,贵得让人心里发慌;左思的纸贵,是“良药”,贵得有底气,贵得让人心里踏实,品起来,才见文化的重量。

一个社会,要是喝了驴贵那样的“毒药”,人人都把心思花在声色犬马、巧取豪夺上,就算有再坚固的城墙,也挡不住众叛亲离的结局;可要是服了纸贵这样的“良药”,上上下下都尊重文化,把才情当回事,把创造看得比投机钻营金贵,那日子自然就有生气,有奔头。

历史,从不会原封不动地重复,可人性里的那些弱点,那些好的坏的念头,总在时光里兜兜转转。洛阳城里的驴和纸,早就化作尘土,可那两味儿“贵”背后的世道人心,却像老茶桌案上的纹路,清晰得很,值得每个时代的人,慢慢摩挲,细细掂量。(来源:洛阳晚报 配图:徐阳光)

|